在技术迭代如此之快的当下,连接和计算的世界正在发生哪些变化?

最近几个月,物联网研究机构 IoT Analytics 通过实地探访于西班牙巴塞罗那举行的 2025 世界移动通信大会(MWC 2025),以及于德国纽伦堡举行的 2025 嵌入式世界大会(EW 2025)这两场世界级行业展会,总结了对于未来连接和计算趋势的五大洞察。

本文将对其核心观点进行介绍:

1.边缘人工智能:超越 TinyML,迈向多模态 VLM

过去几年,TinyML 技术受到业界广泛关注。所谓 TinyML,是指将机器学习模型部署在资源受限的嵌入式设备(如微控制器、传感器模块等)上,实现本地化、低功耗、低延迟的智能推理的技术,核心目标是在毫瓦 (mW) 级功耗的微控制器 (MCU) 上运行机器学习模型。

如今,边缘 AI 正随着多模态模型和工业级部署不断发展,逐步超越TinyML,迈向可在工业级边缘设备上直接运行的完整多模态大语言模型(LLM)与视觉语言模型(VLM)。反映这一更广泛演进趋势的是,TinyML 基金会于 2024 年 11 月正式更名为“Edge AI 基金会”,以承认当前边缘 AI 的应用范围早已超越超小模型。相较于去年强调“AI 走向边缘”的主题,MWC 2025 与 EW 2025 展示了多个真实场景中的在线部署,表明边缘 AI 已实质落地。

此次变革由三大趋势推动——

① AI 加速器的计算能力与能效大幅提升。

诸如高通公司的 Cloud AI 100 Ultra 与 AMD 的 Instinct MI210 等加速器平台,现已支持对包含数十亿参数的模型进行实时推理,同时满足工业级延迟和散热限制。例如,在 EW 2025 上,台湾嵌入式智能平台技术企业研华展示了基于 LLM 的本地聊天界面与实时视频分析,整个推理过程完全在本地通过其 AIR-540 系统完成,该系统采用 AMD Ryzen 与 EPYC 处理器,配合 AMD Radeon GPU 与 Instinct MI210 加速卡。

研华展示由 AMD 提供支持的边缘 AI 解决方案,用于实时本地处理

(来源:IoT Analytics 于 EW 2025 现场)

尽管 Cloud AI 100 Ultra 等硬件平台已经具备运行高达千亿参数模型的能力,但当前多数边缘部署仍集中在 3B-8B 参数规模的紧凑模型,以优化延迟、成本与能耗。

② 大语言模型(LLM)与视觉语言模型(VLM)自身也在向边缘优化方向演进。

包括中国 AI 研究实验室 DeepSeek 发布的 R1 模型在内的架构创新,以及其他轻量化多模态模型,使得以往高计算开销的推理任务能够在边缘设备上以更低资源完成。尤其值得关注的是“零样本(zero-shot)” VLM 正开始重塑边缘应用场景,例如基于 AI 的视频监控。

在 MWC 2025 上,韩国电信运营商 LG U+ 与美国 AI 解决方案公司 IXI 合作,携手韩国边缘 AI 芯片企业 DeepX,展示了一款无需任何定制训练的边缘网关系统,能够识别“电磁炉上的锅着火了”或“有人扶起摔倒的老人”等异常事件,拓展了边缘 AI 在安全、工业监控及智慧城市等场景下的实际应用潜力。

IXI 和 LGU+ 异常事件检测系统示例,其中突出显示了厨房火灾和跌倒事件

(来源:IoT Analytics 于 MWC 2025 现场 )

③ 边缘 AI 生态系统的软件层正在迅速成熟。

目前,技术供应商正在推出覆盖边缘 AI 全生命周期的完整软件框架,涵盖模型训练、优化、部署、OTA 与运行时管理等环节。典型案例包括:

高通:通过最近收购的 Edge Impulse 实现模型训练流程的集成;

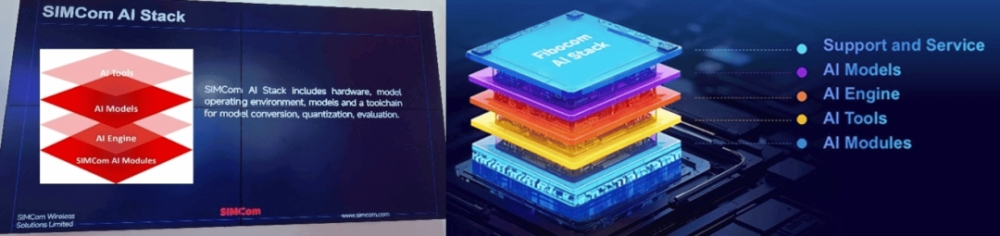

移远通信/芯讯通:这两家中国无线模组供应商均已推出集成 AI 的软件栈;

英飞凌:这家德国半导体制造商推出了其名为“DEEPCRAFT Studio”(前身为Imagimob Studio)的 AI 开发平台。

这些软件栈大幅缩短了边缘AI解决方案从开发到量产的周期,降低了部署门槛与运维成本。

SIMCom 和 Fibocom AI 堆栈强调从模块到模型的集成,以优化边缘 AI 部署和模型转换

(来源:IoT Analytics 于 MWC 2025 现场 )

2.AI-on-RAN、AI-for-RAN 与 AI-and-RAN:三大创新重塑电信网络架构

人工智能正在重构无线接入网(RAN),以支撑低延迟应用的落地。RAN 正逐渐成为电信行业中 AI 驱动创新的关键领域。为满足对实时应用日益增长的需求,并有效应对网络日趋复杂的挑战,电信运营商正通过三种方式将 AI 深度融合进 RAN:AI-on-RAN、AI-for-RAN 与 AI-and-RAN。

AI for RAN:聚焦于提升网络调度与运行效率;

AI and RAN:构建 AI 与 RAN 共享的计算基础设施,实现资源协同;

AI on RAN:指在 RAN 节点本地运行生成式 AI(GenAI)与专用 5G 等前沿应用。

① AI on RAN

“AI on RAN”指的是使用 RAN 基础设施直接在网络边缘运行面向最终用户应用的 AI 模型。通过在接近用户的位置部署 AI 推理引擎,运营商能够实现超低延迟的应用,如自主机器人控制、工业监测以及增强/虚拟现实(AR/VR)等。

在 MWC 2025 上,日本信息与通信技术企业富士通展示了其 AI on RAN 解决方案,该方案将 AI 直接嵌入到 RAN 中,以优化对延迟敏感的应用体验。在一项机器人控制的应用场景中,边缘侧 AI 推理成功实现了实时目标追踪,而基于云端的 AI 由于延迟过高而导致跟踪失败。该方案基于软银提出的 AITRAS 参考架构,并采用英伟达的 GH200 Grace Hopper 超级芯片,在网络边缘本地运行 AI ,特别适用于目标跟踪与视频分析等计算密集型任务的优化运行。

富士通的 AI-on-RAN 演示显示

(来源:IoT Analytics 于 MWC 2025 现场 )

② AI for RAN

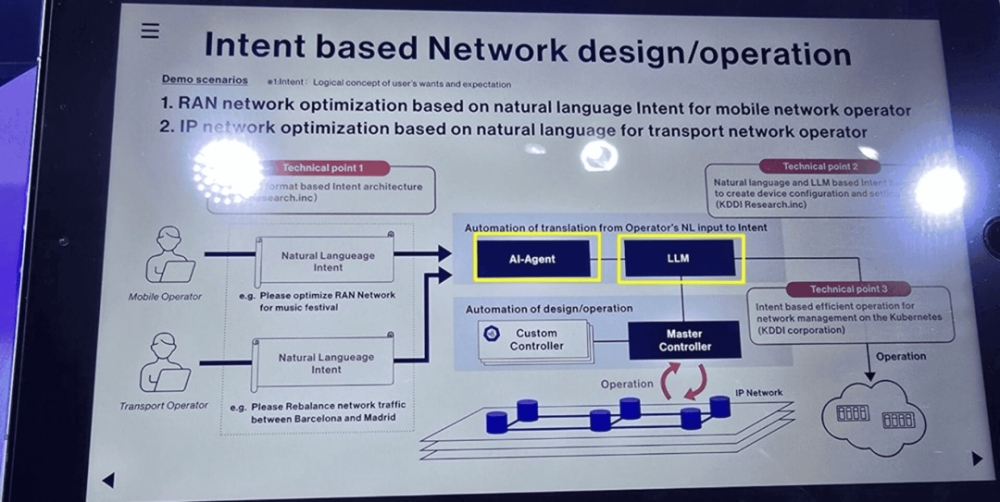

“AI for RAN”标志着运营商网络向“意图驱动网络(intent-based networking)”的转型,其早期形态是通过代理型 AI(agentic AI)支持 RAN 的自主优化。与传统的人工干预方式不同,AI for RAN 通过智能代理理解运营者的意图,并可自主对网络进行实时调整与配置。

在 MWC 2025 上,德国电信与谷歌云联合展示了名为 RAN Guardian 的 AI 代理系统,能够自动检测无线接入网络中的异常并实时执行修复操作。同时,爱立信与挪威电信运营商 Telenor 也演示了一种具身 AI 的概念验证系统,该系统可根据实时网络负载动态调整移动网络参数,实现能效与容量之间的智能平衡,最终实现了 4% 的能源消耗减少。

最具启发性的案例之一来自日本电信运营商 KDDI,其展示了一位 AI 代理如何通过聊天界面与网络运营人员交互,为一场大型烟火表演活动进行 RAN 部署优化。该 AI 不仅准确理解活动信息,还主动建议增设对电子支付的支持等策略,展现出超越“执行命令”的能力,具备一定的运营洞察与自主决策能力。

KDDI 展示代理 AI 和 LLM 如何将运营商意图转化为 RAN 和 IP 网络的自动化网络设计和运营

(来源:IoT Analytics 于 MWC 2025 现场)

③ AI and RAN

“AI and RAN”设想构建一种混合平台架构,使面向终端用户的 AI 应用与用于 RAN 优化的 AI 能够在共享的云原生基础设施上协同运行。这种模式有望减少基础设施重复建设,推动跨领域编排与资源协同。尽管前景广阔,但其在实际应用层面仍处于初步探索阶段。

在 MWC 2025 上,戴尔与诺基亚联合展示了相关概念,强调了在网络边缘实现 AI 与 RAN 协同部署的早期实验成果。

3.卫星技术:安全连接的新前沿

如今,卫星网络正迅速从传统的备份通信手段演进为地面通信战略的核心组成部分,为灾后恢复及偏远地区提供关键连接能力。在 MWC 2025 上,多家供应商展示了卫星系统如何重塑电信、物联网及工业场景的部署方式。

① 卫星作为蜂窝回传的现实应用

卫星用于蜂窝网络回传的应用已经实现落地。在 MWC 2025 上,日本电信运营商 KDDI 展示了其实际部署案例:利用美国 Starlink 的低轨卫星(LEO)星座,为农村及其他低覆盖区域提供稳定的蜂窝回传链路。在地震、洪水等自然灾害中,传统光纤或依赖地面链路的基站可能瘫痪,而卫星链路可确保应急通信不中断。这使得低轨卫星成为灾难恢复与农村网络延伸的重要工具,在“地面+卫星”的混合架构中提供高可用性冗余。

② 卫星+专网 5G 架构正在兴起

MWC 2025 还展示了卫星支持的 5G 专网部署模式。卢森堡通信卫星公司 SES 与美国通信基础设施提供商 Globalstar 分别展示了企业可以部署带有卫星上行链路的私有5G网络的架构,从而绕过地面光纤连接。这种方式将连接能力扩展至传统网络覆盖薄弱的区域,如:远程工业站点、海上平台、能源基础设施以及孤立的矿区等,为以往“通信孤岛”提供了新的解决方案。

③ 面向“量子安全”的卫星通信正在推进

“量子安全通信”也是本届大会的热点之一。西班牙电信公司 Telefónica 与意大利量子通信解决方案公司 ThinkQuantum 分别展示了卫星参与关键通信安全保障的试点项目。其中最具代表性的是 EAGLE-1 项目——这是欧洲首个基于卫星的量子密钥分发(QKD)系统。该项目由 ThinkQuantum 联合 SES、欧洲航天局(ESA)和欧盟委员会共同开发,采用光学量子通信,在卫星与地面站之间生成对抗量子和经典攻击的加密密钥,目标是构建覆盖欧洲政府与关键基础设施的安全通信网络。

图表展示了 EAGLE-1 如何在卫星和地面站之间使用基于 ThinkQuantum 的光学通信技术来安全地生成密钥,从而确保欧洲数据网络的量子安全加密

(来源:欧洲航天局)

4.汽车产业:迈入区域控制与“数字孪生优先”开发时代

随着整车架构从传统的分布式、域控制架构逐步向区域计算架构(zonal computing architecture)演进,汽车行业正进入一场深刻的技术变革。这一转型为软件定义汽车(SDV)奠定了基础。在 MWC 2025 与 EW 2025 上,众多软硬件供应商展示了下一代汽车平台的设计与验证方式。

① 区域控制器成为汽车计算架构的核心基石

在 EW 2025 上,多家半导体厂商推出了专为区域架构优化的 MCU/MPU 平台:

英飞凌发布了 AURIX TC4x 系列;

恩智浦推出了 S32K5 系列;

意法半导体发布了 Stellar G6 系列。

这些新一代区域控制器针对以下关键能力进行了优化:

确定性网络通信(Deterministic Networking)

硬件级别的细粒度隔离

基于虚拟化技术支持多等级功能安全的混合关键性应用(mixed-criticality)

上述控制器使汽车可在关键系统中构建故障容错型以太网环网(fail-operational Ethernet rings)与时间敏感型网络(TSN),应用领域覆盖车灯控制、转向、制动以及高级驾驶辅助系统(ADAS)等多个安全关键域。

② 数字孪生正重塑汽车软件开发方式,实现“虚拟优先”工程化

数字孪生技术正在推动汽车产业向虚拟优先(virtual-first)的软件开发模式转变,彻底改变了整车工程的路径。在MWC 2025 与 EW 2025 展会上,多家厂商展示了“硅前验证(pre-silicon)+虚拟开发优先”已不再是可选策略,而是构建下一代软件定义汽车的必要条件。

在 EW 2025 上,德国工业巨头西门子联合美国科技公司微软和芯片公司 AMD 展示了其 PAVE360 平台。该平台是一个完整的软件堆栈仿真环境,支持在云端开展 SDV 开发工作,从算法建模、虚拟 SoC 验证,到与物理样机的实时同步,均可在仿真环境中完成,极大地加快了从设计到验证的周期。

此外,德国车载电子系统软件公司 Vector Informatik 与美国电子设计自动化公司 Synopsys 也在 EW 2025 上演示了虚拟电子控制单元(Virtual ECU)的最新应用。这些虚拟 ECU 现已可以无缝集成进 CI/CD(持续集成/持续部署)工作流程,使软件团队在尚未拿到实际硬件之前,便可完成整套汽车软件栈的测试与验证。

5.网络安全:随着后量子加密方案的发展,CRA 合规性成为关键议题

两大展会上,网络安全不约而同成为焦点议题,主要由两股力量驱动:一是欧盟《网络韧性法案》(CRA)的监管压力;二是量子计算对传统加密方法构成的潜在威胁。

① CRA 推动“安全即设计”理念重塑嵌入式与物联网生态

经过多年的筹备,欧盟《网络韧性法案》(CRA)已于 2023 年 10 月 10 日由欧盟理事会通过。法案要求具有数字元素的产品需要遵守关键的网络安全要求,它们必须根据风险进行设计、开发和生产,确保适当的网络安全水平。产品必须没有已知的可被利用的漏洞,并且具有安全默认配置。组织必须实施适当的控制机制,包括认证、身份或访问管理系统、最新的静态或传输加密技术,以及对拒绝服务攻击的韧性。漏洞必须能够通过安全更新进行修复。

在 EW 2025 上,美国电子元件制造商 Arrow Electronics 展示了符合 CRA 要求的设备堆栈,这些堆栈集成了安全配置、认证以及 OTA 固件验证。这一展示凸显出:设备安全如今必须从产品全生命周期的每个阶段——从制造到现场运行——原生内嵌(natively embedded)。

然而,据德国半导体公司英飞凌披露,行业内部对 CRA 的认知仍然不足。英飞凌科技 CRA 代表直言:“对 CRA 展示感兴趣的人中,大多数对该法规知之甚少。很多人不了解 CRA 的具体内容,也不了解其实施时间表。令人惊讶的是,许多人以为 CRA 只针对某些元件,而实际上它涵盖了设备的所有通信组件。”

② 后量子加密技术(Post-Quantum Cryptography)加速落地

在保护网络传输层方面,后量子密码学(PQC)也正在获得越来越多的关注。与量子密码学不同,后量子密码学并不依赖于任何基于量子特性的数学问题。其重点在于避免使用整数因式分解和离散对数问题来加密数据。

在 MWC 2025 上,意大利跨国电信公司 TI Sparkle 与英国网络安全公司 Arqit 联合发布了一项量子安全网络即服务(NaaS)解决方案,该方案采用 Arqit 的量子安全 VPN(QSVPN)来保障互联网通信的安全。

该方案采用一种独特的自生成密钥协商机制,实现了端到端控制,完全消除了传统的密钥交换流程,并具备量子安全加密与持续密钥轮换能力,为面向未来的通信安全提供重要支撑。

基于上述五大趋势,我们可以看出——在所有领域,通信、计算和安全之间的传统界限正在消失,从而催生了智能、安全和有弹性的基础设施,为下一波数字化转型做好准备。

参考资料:

《5 connectivity and computing themes shaping the future—insights from MWC & EW 2025》,iot-analytics

《一文读懂欧盟网络韧性法案》,欧盟官网及IAPP

《一文读懂后量子加密(PQC)》,光子盒QUANTUM